子どもたちの健やかな成長と幸せな生活を目指しています

里親制度のご案内information

○里親とは ○里親になるには ○里親の種類 ○里親になるまでの流れ ○お問い合わせ先 ○里親による児童の養育 ○里親が行う養育の最低基準

○里親制度についての Q&A ○里親 道のりは長いが一歩ずつ

里親信条

(基本理念)

一 私たち里親は、保護者による養育が困難な子どもを家庭に迎え入れ、子どもに寄り添った養育を行います。

(子どもの権利擁護)

一 私たち里親は、子どもの権利を擁護し、最善の利益に配慮した養育に努めます。

(社会的養護)

一 私たち里親は、社会的養護の役割を担うものとして、地域社会とのつながりを大切にして、養育を行います。

(子どもの発達保障)

一 私たち里親は、子どもの健やかな成長のため、家庭養護の良さを活かし、子ども一人ひとりにあった養育にあたります。

(里親としての資質・専門性の向上)

一 私たち里親は、自らの家庭をととのえ、子どもの養育に必要な知識と技術の向上に努めます。

里親とは

里親とは親の病気、家出、離婚、そのほかいろいろな事情により家庭で暮らせない子どもたちを、自分の家庭に迎え入れて養育する人のことをいいます。里親制度は、児童福祉法に基づいて、里親となることを希望する方に子どもの養育をお願いする制度です。

里親とは親の病気、家出、離婚、そのほかいろいろな事情により家庭で暮らせない子どもたちを、自分の家庭に迎え入れて養育する人のことをいいます。里親制度は、児童福祉法に基づいて、里親となることを希望する方に子どもの養育をお願いする制度です。児童にとっては、実親の代わりに深い愛情を持って育ててくれる、親代わりの里親が必要なのです。近年児童虐待の増加により、実親に養育を任せられない児童が増加しています。心や体に傷を負った子どもたちを里親の温かい家庭で受け入れ、子どもらしい生活をさせてあげてください。

昭和23年に里親制度が設けられてから約60年間が経ちます。一般的に、特別な方だけが里親になれるイメージを持たれているようです。しかし、そんなことはありません。実際の里親は、どこにでもいる普通の家庭のお父さん、お母さんです。そして、子どもたちはどこにでもある家庭で生活を送っています。

(厚生労働省のWEBから抜粋)

里親になるには

特別な資格は必要ありませんが、都道府県等が実施する養育里親研修を修了し、養育里親名簿に登録された者で、次の要件を満たしていなければなりません。

《里親の要件》

■心身ともに健全であること

■子どもの養育についての理解や熱意と愛情をもっていること

■経済的に困窮していないこと

■子どもの養育に関し虐待などの問題がないこと

■「児童福祉法」及び「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」

の規定により罰金以上の刑に処せられたことがないこと。

里親の種類

| 里親の種類 | 対象児童 |

|---|---|

| 養育里親 | 要保護児童(保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適切であると認められる児童) |

| 養育里親 (専門里親) |

次に揚げる要保護児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めたもの ①児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童 ②非行等の問題を有する児童 ③身体障害、知的障害又は精神障害がある児童 |

| 親族里親 | 次の要件に該当する要保護児童 ①当該親族里親と三親等以内の親族であること ②児童の両親その他当該児童を現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁等の状態となったことにより、これらの者により 養育が期待できないこと |

| 養子縁組希望の里親 | 要保護児童(保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適切であると認められる児童) |

参照:「社会的養護の現状について(参考資料)」(厚生労働省)

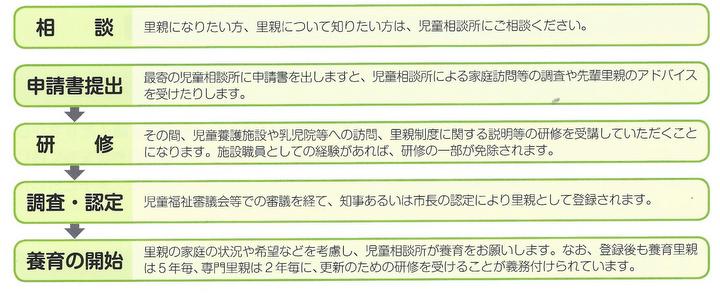

里親になるまでの手続き

里親になるために必要なの手続きは、自分の住んでいる地域を担当する児童相談所に里親の申請をすることから始まります。

お問い合わせ先

北海道内には8ヶ所の児童相談所と地区里親会があって、それぞれの地域で活動しています。

里親に関心のある方は、ぜひお近くの児童相談所や地区里親会にご連絡をください。

| 地区里親会団体名 | 管轄児童相談所名 |

| 北海道中央児童相談所(後志総合・石狩振興局管内) | |

| 中央地区里親会 | 〒064-8564 札幌市中央区円山西町2丁目1-1 |

| TEL. (011)631-0301 / FAX (011)631-4152 | |

| 北海道北見児童相談所(オホーツク総合振興局管内) | |

| くるみ里親会 | 〒090-0061 北見市東陵町36-3 |

| TEL (0157)24-3498 / FAX (0157)24-3558 | |

| 北海道帯広児童相談所(十勝総合振興局管内) | |

| 十勝地区里親会 | 〒080-0801 帯広市東1条南1丁目1-2 |

| TEL (0155)22-5100 / FAX (0155)22-5106 | |

| 北海道函館児童相談所(渡島総合・檜山振興局管内) | |

| 函館地区里親会 | 〒040-8552 函館市中島町37-8号 |

| TEL (0138)54-4152 / FAX (0138)32-6159 | |

| 北海道釧路児童相談所(釧路総合・根室振興局管内) | |

| 釧根地区里親会 | 〒085-0805 釧路市桜ヶ岡1丁目4-32 |

| TEL (0154)92-3717 / FAX (0154)91-2344 | |

| 北海道旭川児童相談所(上川・そうや総合・留萌振興局管内) | |

| 道北双葉里親会 | 〒060-0007 旭川市10条11丁目 |

| TEL (0166)23-8195 / FAX (0166)23-0133 | |

| 北海道岩見沢児童相談所(空知総合振興局管内) | |

| 空知双葉里親会 | 〒068-0828 岩見沢市鳩が丘1丁目9-16 |

| TEL (0126)22-1119 / FAX (0126)24-8366 | |

| 北海道室蘭児童相談所(胆振総合・日高振興局管内) | |

| 日胆はまなす里親会 | 〒050-0082 室蘭市寿町1丁目6-12 |

| TEL (0143)44-4152 / FAX (0143)44-4829 |

里親が行う児童の養育 (厚生労働省雇用均等・児童家庭局長 「里親制度の運営について」より)

1 里親が行う児童の養育についての指針は、平成24年3月29日雇児発0329第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知の別添6「里親及びファミリーホーム養育指針」のとおりであること。

2 都道府県知事は、委託児童に対して適切な社会的な養育を行うため、必要に応じて、児童相談所、里親支援機関、里親、児童委員、里親支援専門相談員、福祉事務所などによる養育チームを編成し、会議を開催するなど、児童の養育について協議し、里親の行う児童の養育の向上を図ること。

3 児童相談所長は、自立支援計画を里親に提示するに当たっては、里親に対し、委託児童の養育において当該里親が果たすべき役割について説明しなければならない。

4 里親は、児童に対して、実親のこと等適切な情報提供を適切な時期に行うこと。その際は、児童相談所と十分な連携を図ること。

5 里親は、児童の養育について研修や助言を受け、又は自己評価を行うなどにより養育の質の向上に努めること。

6 里親は、児童と保護者との通信、面会、一時帰宅等については、児童相談所と協議の上、児童の最善の利益にかなう方法で行うこと。

7 里親は、児童の養育に関して問題が生じ又は生じるおそれがある場合及び児童の養育についての疑問や悩みは、1人で抱え込まず、速やかに指導担当者に連絡するとともに、児童相談所等の公的機関又は里親支援機関等の民間団体に相談を行い、児童が健全に育成されるよう努めること。

8 里親は、児童の養育に関する記録をつけること。

9 里親は、受託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のある者についても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることができること。[法第47条第3項]

10 里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、受託中の児童を就学させなければならないこと。[法第48条]

里親が行う養育に関する最低基準 (「里親制度の運営について」より)

1 最低基準と里親

里親は、最低基準を遵守するとともに、最低基準を超えて、常にその行う養育の質を向上させるよう努めなければならないこと。[法第45条第2項、最低基準第3条]

2 里親が行う養育に関する一般原則

里親が行う養育は、委託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、委託児童の自立を支援することを目的として行われなければならないこと。また、里親は、養育を効果的に行うため、研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならないこと。[最低基準第4条]

3 児童を平等に養育する原則

里親は、委託児童に対し、自らの子若しくは他の児童と比して、又は委託児童の国籍、信条若しくは社会的身分によって、差別的な養育をしてはならないこと。[最低基準第5条]

4 虐待等の禁止

里親は、委託児童に対し、被措置児童等虐待その他委託児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならないこと。 [最低基準第6条]

5 懲戒に係る権限の濫用の禁止

里親は、委託児童に対し法第47条第3項の規定により懲戒に関しその児童の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならないこと。[最低基準第6条の2]

6 教育

里親は、委託児童に対し、学校教育法の規定に基づく義務教育のほか、必要な教育を受けさせるよう努めなければならないこと。[最低基準第7条]

7 健康管理等

(1)里親は、常に委託児童の健康の状況に注意し、必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならないこと。[最低基準第8条第1項]

(2)委託児童への食事の提供は、当該委託児童について、その栄養の改善及び健康の増進を図るとともに、その日常生活における食事についての正しい理解と望ましい習慣を養うことを目的として行われなければならないこと。[最低基準第8条第2項]

8 衛生管理

里親は、委託児童の使用する食器その他の設備又は飲用する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならないこと。[最低基準第9条]

9 給付金として支払を受けた金銭の管理

里親は、委託児童に係る厚生労働大臣が定める給付金の支給を受けたときは、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げるところにより管理しなければならない。[最低基準第9条の2]

(1)当該委託児童に係る当該金銭及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。)をその他の財産と区分すること。

(2)委託児童に係る金銭を給付金の支給の趣旨に従って用いること。

(3)委託児童に係る金銭の収支の状況を明らかにする記録を整備すること。

(4)当該委託児童の委託が解除された場合には、速やかに、委託児童に係る金銭を当該委託児童に取得させること。

10 自立支援計画の遵守

里親は、児童相談所長があらかじめ当該里親並びにその養育する委託児童及びその保護者の意見を聴いて当該委託児童ごとに作成する自立支援計画に従って、当該委託児童を養育しなければならないこと。[最低基準第10条]

11 秘密保持

里親は、正当な理由なく、その業務上知り得た委託児童又はその家族の秘密を漏らしてはならないこと。[最低基準第11条]

12 記録の整備

里親は、委託児童の養育の状況に関する記録を整備しておかなければならないこと。[最低基準第12条]

13 苦情等への対応

(1)里親は、その行った養育に関する委託児童からの苦情その他の意思表示に対し、迅速かつ適切に対応しなければならないこと。[最低基準第13条第1項]

(2)里親は、その行った養育に関し、都道府県知事から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならないこと。[最低基準第13条第2項]

14 都道府県知事への報告

(1)里親は、都道府県知事からの求めに応じ、次に掲げる事項に関し、定期的に報告を行わなければならないこと。[最低基準第14条第1項]

ア 委託児童の心身の状況

イ 委託児童に対する養育の状況

ウ その他都道府県知事が必要と認める事項 15

(2)里親は、委託児童について事故が発生したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に届け出なければならないこと。[最低基準第14条第2項]

(3)里親は、病気その他やむを得ない事由により当該委託児童の養育を継続することが困難になったときは、遅滞なく、理由を付してその旨を都道府県知事に届け出なければならないこと。[最低基準第14条第3項]

15 関係機関との連携

里親は、委託児童の養育に関し、児童相談所、里親支援機関、当該委託児童の就

学する学校その他の関係機関と密接に連携しなければならないこと。[最低基準第

15条]

16 養育する委託児童の年齢

里親が養育する委託児童は、18歳未満の者とすること。ただし、都道府県知事が委託児童、その保護者及び児童相談所長からの意見を勘案して必要と認めるときは、児童福祉法第31条第2項の規定に基づき当該委託児童が満20歳に達する日までの間、養育を継続することができること。[最低基準第16条]

17 養育する委託児童の人数の限度

(1)里親が同時に養育する委託児童及び当該委託児童以外の児童の人数の合計は、6人(委託児童については4人)を超えることができないこと。[最低基準第17条第1項]

(2)専門里親が同時に養育する委託児童の人数は、児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童、非行のある若しくは非行に結びつくおそれのある行動をする児童又は身体障害、知的障害若しくは精神障害がある児童(以下「被虐待児童等」という。)については、2人を超えることができないこと。[最低基準第17条第2項]

18 委託児童を養育する期間の限度

専門里親による被虐待児童等の養育は、当該養育を開始した日から起算して2年を超えることができないこと。ただし、都道府県知事が当該委託児童、その保護者及び児童相談所長からの意見を勘案して必要と認めるときは、当該期間を更新することができること。[最低基準第18条

19 再委託の制限

里親は、次に掲げる場合を除き、委託児童の養育を他の者に委託してはならないこと。[最低基準第19条]

(1)都道府県知事が、里親からの申請に基づき、児童相談所長と協議して、当該里親の心身の状況等にかんがみ、当該里親が養育する委託児童を一時的に他の者に委託することが適当であると認めるとき。

(2)(1)のほか、特にやむを得ない事情があると都道府県知事が認めるとき。

20 家庭環境の調整への協力

専門里親は、児童相談所長が児童家庭支援センター、里親支援機関、児童委員、福祉事務所等の関係機関と連携して行う委託児童の家庭環境の調整に協力しなければならないこと。[最低基準第20条]

里親制度についての Q & A

Q 里親になるのに、年齢制限はありますか?

A 定められた制限はありません。しかし、身体的・精神的に、また経済的にも安定して子どもの養育をするためには、未成年者や年齢の高すぎる方は、相応しくありません。

Q 里親になるのに、収入の条件ありますか?

A 里親としての収入額に定められた基準はありません。 子どもが委託されると、月々一定の養育費が支給されますが、それだけでは不足して里親の家計に新たな負担が生じることもあります。 家族構成や、子どもの数によっても異なるでしょうが、日々の生活が安定して維持できる収入のあることが求められます。

Q 実子がいても里親になれますか?

A 実子がいても里親になれます。 里親として里子を受託する時は実子と十分に話し合い、新たな家族の一員として里子を受け入れるための工夫や配慮が必要です。

Q 女性の単身者ですが、里親になれますか?

A 単身者でも里親になれます。ただし、子どもを養育しながら生計を維持する手段を得ていることが必要です。また万が一、里親が病気や怪我をしたときでも、受託した子どもの世話をすることができるなどの条件が整っていることが必要です。

Q 受託した子に里親の姓を使わせたいのですが?

A 住民登録や学籍簿、健康保険証等正式の書類は実名で記載されます。しかし、学校での名簿等日常の場面では、里親の姓を使わせることは可能です。ただし、子ども自身の気持ちを尊重することも必要です。

Q 里親に申し込んでから、どの位で子どもが来るのですか?

A 子どもの委託については、子どもの条件はそれぞれであり、また里親にも受託に際しての様々な状況があり、調整に要する時間も異なりますから、委託までの期間がどの位か、一概には言えません。

Q どんな子が委託されるのか、心配です。

A どんな子どもが来るのか、誰にも予測はつきません。しかし、児童相談所は子どもにとって一番ふさわしい里親をさがそうとします。子どもはだれでも「お母さん」「お父さん」と呼べる存在を欲しています。

Q 共稼ぎ世代なので、子どもの年齢などの希望は出せますか?

A 出せます。共働きなので、小学生の子どもを希望します、という人もいます。これは子どものための制度ですから、子どもの良き応援者になる気持ちで始めてみてもいいでしょう。

Q 子どもの養育費は里親が負担するのでしょうか?

A 生活費、学校教育費、進学支度費、医療費などの養育費が支給されます。

Q 借家住まいですが、里親になれますか?

A 里親には、子どもの年齢や性別、行動特徴等を考慮して、その子どもの養育に適切な居住環境を提供することが求められていますが、借家住まいだから里親になれないということはありません。ただし、家主・近隣とのトラブル等は、好ましくありません。

里親 道のりは長いが一歩ずつ 西村 ほのか(明治大学)

「あらたにす」 2017年8月18日 虐待や経済上の理由で実の親と一緒に暮らすことができない子どもを育てることを、社会的養護と言います。いままでそのほとんどを児童養護施設が担ってきていました。ですが、職員の多くに異動があるうえ、子ども一人に対する職員の数が少ないために支援が十分に行き届かないこともあります。そこで、より家庭に近い環境で育てることのできる里親制度が注目されています。

虐待や経済上の理由で実の親と一緒に暮らすことができない子どもを育てることを、社会的養護と言います。いままでそのほとんどを児童養護施設が担ってきていました。ですが、職員の多くに異動があるうえ、子ども一人に対する職員の数が少ないために支援が十分に行き届かないこともあります。そこで、より家庭に近い環境で育てることのできる里親制度が注目されています。7月31日、厚生労働省はより具体的な目標を公表しました。就学前の子どもの75%以上、就学後の50%以上を里親に担ってもらうというものです。昨年5月には、児童福祉法が改正されています。初めて国が里親などの家庭的養護を推進していく方向性を示しました。数値化したことで、政府の取り組む意思が感じられます。

ですが、実際は簡単に達成することは難しいと思います。私の家庭では、虐待や経済上の理由で実の親と一緒に暮らすことができない子どもの里親をしていました。私が5歳のときから中学2年生になるまで活動をしていました。

私が小学4年生の夏休みの期間に、経済的事情から施設で暮らすことになった中学2年生の男の子を受け入れました。突然、自分にお兄ちゃんができたわけです。遊んでほしかったのですが、初日に「お前は恵まれているんだ。かまわないでくれ」と言われました。自分の部屋から出ようとしません。母には心を開いて話しているようでした。でも、今振り返れば彼は気を使い、無理していたのかもしれません。結局、私と仲良くなれずに彼は施設に戻っていきました。

子どもと里親の相性もあります。必ずしもうまくいくとは限らないのです。実際に、厚労省によると、里親になじめないなどの理由で、里親やファミリーホームの元を離れ、施設などに移った子どもは2015年度だけで405人いたそうです。

もっと里親をする人、預かる子どもへの支援が必要です。困った時に社会福祉士や臨床心理士といつでも相談できると心強いです。受け入れ家庭にばかり目がいきがちですが、里親のもとで暮らすことになる子どもたちにとって、相談相手がいることも重要です。里親と合わない、生きづらいと思った時に、子どもたちの意思を尊重することにもつながります。

さまざまな家庭があっていいのです。里親だってその一つ。そう思える日が来るには時間がかかるかもしれません。でも少しずつ制度が整っていけば嬉しいです。

北海道中央地区里親会

〒064-8564

札幌市中央区円山西町2丁目1-1

北海道中央児童相談所 気付け

TEL 011-631-0301

(里親会の事務局が個人宅のため、

連 絡先を児童相談所にしています。

事情をご理解ください)